�@�@����̍u�`�́A�C�X�������ɂ�����������A8���I����13���I�܂ő��������A�b�o�[�X���Љ�̕ϗe�Ƌ��ɘ_���܂��\�\�B

�@�@�u�t�̒��삳�₩����́A���{�w�p�U������ʌ������߁A��q��w�ŋ��d�ɗ����A�����E�A���u�̐����j�A�����j����̈�Ƃ��Č�������Ă���B�`���̔����A�z�z���ꂽA4���\7�y�[�W�̍u�`�����ƔN�\�A����͐��ɍ��x�ȑ�w�̎��ƁA���̂��̂ł����B

�@�@�u�i�f�B�[���v�Ƃ́A�A���r�A��Łu���ݒ��ԁA���ݗF�B�v�̂��Ƃł���B�A���u�ł́A����M���̎����ɁA�����Ȏ��l����������A�̎^��������镗�K���������B���̕��K�́A�֎��𖽂���C�X�������̐�����͓r�₦�����A�E�}�C�������畜�����A���̌�̃A�b�o�[�X���ł͑��l�ȕ����l�������J���t�́u�i�f�B�[���v�Ƃ��āA�{��Ɏ������B�ł́A�Ȃ����̕��K���A�C�X�����x�z�̉��ŕ������A�����n����Čp�������̂ł��낤���B

-

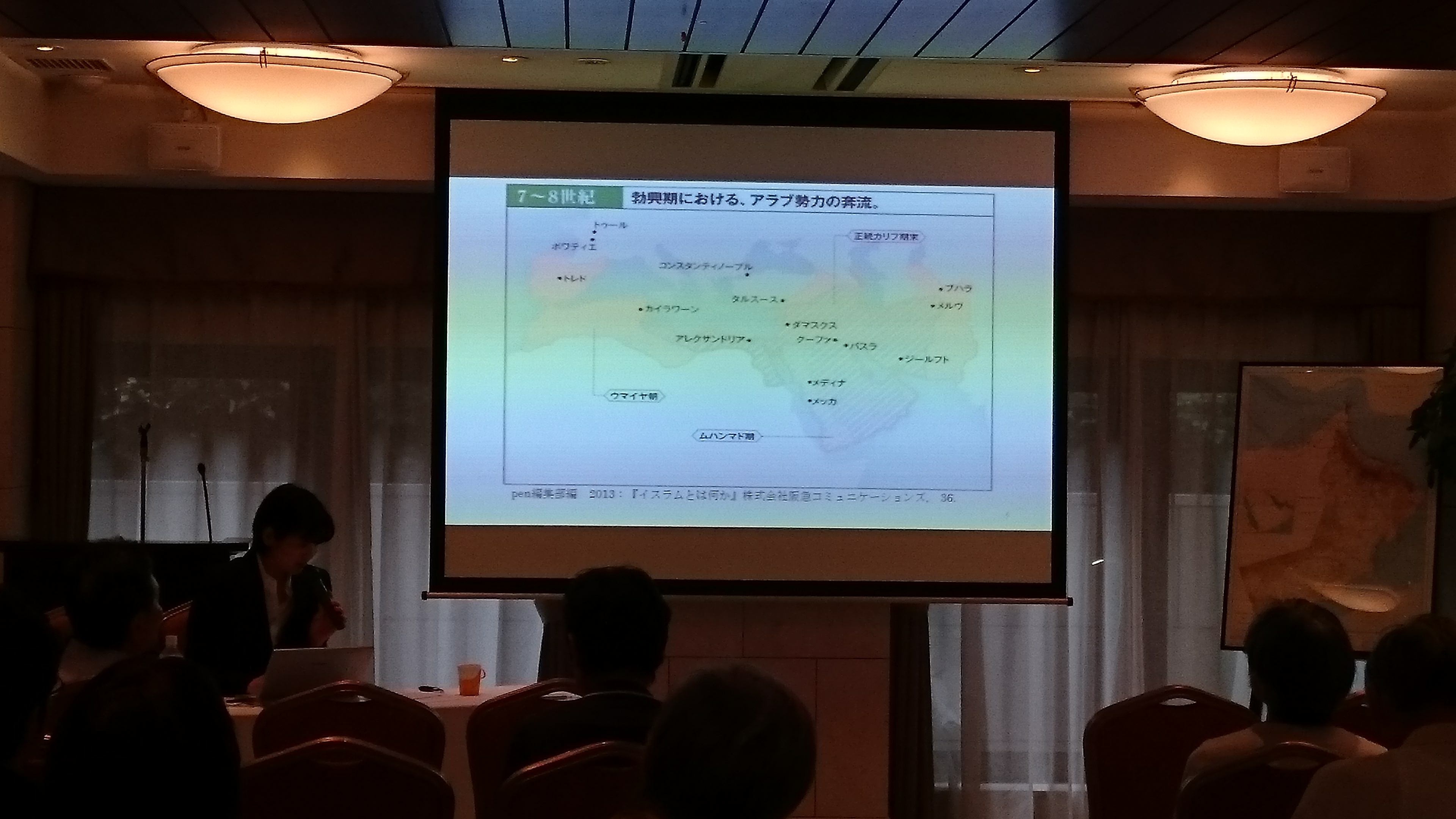

�@�@�E�}�C��������A�b�o�[�X���ցF�A���u����C������

�@�@���n���}�h��632�N�ɖS���Ȃ������A�C�X���������̂̓J���t�i���n���}�h�̑㗝�l�j�������I�@���I�w���҂ƂȂ����B���n���}�h�̋��F��e�����I���ɂ���đI��4�㑱�����i�����J���t����j�B�A���u�S�悩��y���V����k�A�t���J�܂ł𐪕����āA�C�X���������͍̂L��Ȓn����x�z����悤�ɂȂ������A���͓���������������悤�ɂȂ����B��4��J���t�̃A���[�i���n���}�h�̏]�Z��ł��薺���ł�����j�̓��A�[�E�B���ɂ����661�N�ɈÎE����A���A�[�E�B�����J���t�𖼏�����B�I���ł͂Ȃ����͂ŃJ���t�̈ʂ�D����������A�[�E�B���́A���q�ɃJ���t�𐢏P�������B�������Ďn�܂����C�X�������̉����̂��Ƃ��u�E�}�C�����v(661�N�\750�N�A��s�_�}�X�J�X)�ƌĂԁB

�@�@�C�X�������̋����ł́A�u�M�҃��X�����݂͂ȕ����v�ł���B�������A�E�}�C�����ł̓A���u�E���X�����̓����I�x�z���s��ꂽ�B�C�X�������̎x�z�n��ɑg�ݍ��܂ꂽ�y���V���l��k�A�t���J�̃x���x���l�́A�u���@����ΐŋ��������Ȃ�v�͂��ł��������A����ł��A�A���u�l�����d�ł��ۂ���ꂽ�B���̂��߂ɔ�A���u�n�̕s�������܂�A�C�����n���X�����𒆐S�Ƃ������͂��A�E�}�C������|���āA750�N�ɃA�b�o�[�X�����a�������B���n���}�h�̏f���̎q�����J���t�ƂȂ����B

�@�@�A���u�ł������A�b�o�[�X���̃J���t�́A��A���u�n���X�����Ƌ��ɐV�̐���z���A762�N�ɂ͐V��s�Ƃ��ăo�O�_�[�h�̌��݂ɏ��o�����B�����ăA���u�̓����I�x�z�����߂�ƂƂ��ɁA�J���t�̌��Ђ����߂邽�߂ɁA���Ẵy���V���̑�鍑�ł������T�T�����̍c���͂��A�C�����n�̐l������o�p�����B�������ăE�}�C�����́u�A���u�鍑�v����A�A�b�o�[�X���́u�C�����I�����v�ւƕς���Ă������B

-

�@�@�A�u�[�E�k���[�X�̎��Ɍ���A�b�o�[�X���Љ�̈�����

�@�@�����̖��A���u�̕��������A�C���������͗D��Ă���Ƃ����D�z���咣����V���E�[�r�[���^�����A�b�o�[�X���ő䓪���A�����炳�܂ɔ��C�X�����I�\����p����U���_�J��`���������B�����̗L���Ȉ������l�A�u�[�E�k���[�X(750�N�\814�N)�́A�n���[��(�C�X�����I�֊����n���[���̔���)�ł���j�F������������������𐔑����c���Ă���B

�@����҂�Ɏ��𒍂��ł���A�����ĉ��Ɍ����Ă���A���ꂪ�����ƁB

�@���������������肷��ȁA����҂�ɂ���B

�@�����Ɏ���������������A�l���͖����B

�@�������������҂ɂ́A�J�����͒Z���Ȃ�B

�@���O������f�ʂ��Ǝv�������āH����Ȃ̉��̃y�e�����A

�@�����ĘC�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������A���̉҂��o�����́B

�@���O�������Ă���҂̖���������A�������ł��܂������肷��ȁB

�@�x�y���B��������������A�����ǂ����Ƃ͂Ȃ��B

�@���������Ԃ��ɂ́A�p�m�炸�ɂ��Ȃ���A�Ӗ��͖����B

�@�������Ēp�m�炸�ɂ́A�C�X�����ւ̕s�M���t���܂Ƃ��B

�@���������Ԃ��y�́A�z�������̂悤�ŁA�ԁX�̂悤�Ȑ������͂�(�P����

�����N��)�B

�@�@�A�u�[�E�k���[�X�̎��ɂ́A�������̂��A�C�X�����M��ے肷�邱��ȕ\��������B

- ���𒍂��ł���B���͍Ō�̐R���ȂǐM���Ă��Ȃ�����

- ���Ɖ������������(��)������Ă����Ă���B�����čŌ�̐R���̓��ɂ͉����C

�ɓ�����������

- ���X�N�ȂǗ�q���Ђ�����Ȃ��ɂ��āA�����ɏZ�ݒ���������悤�ȘA���ɔC��

�Ă����B���𒍂��ł��炦��悤�ɂ��O�͉��B�Ǝ����̎������낤�I�i���傤

�Ǐ���ҒB���J�A�o�_�a�ō��̎�������悤�Ɂj���O�̐_�́A���B�̐�����

������肵�Ȃ��B�ނ��뉴�B�̋F������낤�B

�@�@���̂悤�ɃC�X�����̐M�̒��ł���Ō�̐R����ے肷�鎍�l�́A�A�u�[�E�k���[�X���ł��L���ł��邪�A���ɂ��l�X�Ȏ��l�������r��ł����B���̒��ɂ̓C�X�����@�Ől�X���ق��ٔ����������B���������C�X�����I�K���̒o�ɂ��N���A�Ō�̐R���⏄���ے肵�A���J����悤�Ȑ����I�ȉ��l�ς��L�܂����̂́A�A���u�ɑ��ăC�����̗D�z���咣����V���E�[�r�[���^������A�A���u�E���X�����A�Ђ��Ă̓C�X�������̂̔ے�ւȂ��������Ƃ��w�E�ł���B����ɉ����āA�T�T������M���V���A�C���h�̕������������ꂽ���Ƃ����R�Ƃ��ċ�������B�A�b�o�[�X�������ɁA�����I�Љ�I�e���͂��������T�T�����y���V���̕����́A�]���A�X�^�[���i�_�j����b�Ƃ��Ă����B�\�N���e�X�A�v���g���Ƃ������M���V���N�w��A�C���h�̌ÓT�Ȃǂ�����ɃA���r�A��ɖ|�ꂽ�B���̂悤�ȑ��_���n��̍��x�ȕ������l�X�ɉe����^���A��_���I���E�ςɑ���^�₪�L�����Ă������B

-

�@�@�A�b�o�[�X�����u�C�����I�����v����u�C�X�����鍑�v�ɂȂ�܂�

�@�@�A�b�o�[�X���͖Â̏P���ɂ����1258�N�ɖłт�B���������ł�946�N�ɂ́A���k�C�����ɐ��������u���C�t�����o�O�_�[�h���̂��A�A�b�o�[�X���J���t�̌��Ђ𗘗p���A�u��A�~�[���v�Ə̂��ăC���N�A�C�����̎x�z���n�܂������_�ŁA�A�b�o�[�X���J���t�͎������������B���̎x�z�͌`���I�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��Ȃ����Ƃ͂����A���̌��300�N�ɂ킽��@���I���Ђ͕ۂ��������B�����́u�C�����I�����v�̂܂܂ł���A���������ƂƂ��ɁA�A�b�o�[�X���͖ŖS���Ă����Ǝv���邪�A�C�X�������̐��E�ł́u�J���t�͐����́E�R���͂������Ȃ��Ă��A�a���҃��n���}�h�̌�p�҂ł���A����ꃀ�X�����̑�\�ł���v�Ƃ����F�����L�����Ă����B�A���u�l�ɂ��x�z�ł���u�A���u�鍑�v�ł͂Ȃ��A�ٖ��������܂߂��u�C�X�����鍑�v�̎���ɓ����Ă����̂ł���B

�@�@�ł́A�u�C�X�����鍑�v�̔F���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂ł��낤���B���ȏ��I�ɂ́A�u�C�X�����@�w����������A4�@�w�h�����������B�����ăJ���t���C�X�����@��p���āA�������������v�Ɨ�������Ă���B���ۂɂ́A�C�X�����@�w�̔��W�̓J���t�哱�ł͂Ȃ��A�s��̖@�w�҂ɂ���čs���A�J���t�Ɩ@�w�҂͑Η����邱�Ƃ��������B

�@�@�C�X�����@�̖@���́A�@�R�[�����A�A�n�f�B�[�X�i���n���}�h���a���҂ɂȂ���610�N����632�N�Ɏ�������܂ł̌��s�^�j�ł���B�R�[�����́A650�N��3�㐳���J���t�E�E�X�}�[���ɂ���Đ��T�����ꂽ���A�n�f�B�[�X�̕Ҏ[�́A�A�b�o�[�X�����Ŗ{�i�������B�n�f�B�[�X�́A���n���}�h���[�����Ă��玀������܂ł�22�N�Ԃ̌��s�^�Ȃ̂Ŗc��ȗʂ�����A�Ҏ[���{�i������܂ł�100�N�ȏ�Ԃ��������̂ŁA�U�����ꂽ���̂����������B�ł́A�����������āA�������`�����ꂽ���͉̂��Ȃ̂��A������ɂ߂悤�Ƃ����̂��@�w�҂ł���B�n�f�B�[�X�Ҏ[���s�����@�w�҂����́A���X�����m���l�̃l�b�g���[�N�ł���A���͂�L����g�D�ł͂Ȃ������B�܂��J���t����̓������Ă��Ȃ������B

�@�@�n�f�B�[�X���Ҏ[���ꂽ9���I����10���I�ɂ����āA���݂ł��X���i�h�ɂƂ��čł����Ђ�����n�f�B�[�X6�����Ҏ[���ꂽ�B�܂�8���I������9���I�ɂ����āA�����Ȗ@�w�҂�n�n�҂Ƃ����@�w�h��4���������B����4�@�w�h�́A�R�[�����ƃn�f�B�[�X����{�Ƃ��Ă��邪�A�����̍��ق�����B�����ɑ���Y�����ڑł�80��ł���Ƃ����_�͈�v���Ă��邪�A�n�i�t�B�[�h�������̂��߂ł���A�������͍̂߂ł͂Ȃ��Ƃ���B����}�[���N�h�͎��L������f���Ă����̂ŕڑł����s�����A�܂���̔�܂������Ă����̂Łi������܂Ŏ��y�����Ă����j�A�����������ƌ��Ȃ��ĕڑł���f�s�����A��9���I�̎j���ɂ͋L�^����Ă���B

�@�@�C�X�����@�̐����͖@�w�҂��哱���Ă������A��x�J���t������������Ƃ�����B813�N�ɌZ��Ƃ̓����𐧂��ăA�b�o�[�X��7��ڂ̃J���t�ɂȂ����}�[���[��(786�N�\833�N)�ł���B�ނ̓C�X�����_�w�̈�h�ł��郀�E�^�Y�B���h�������������B���E�^�Y�B���h�́u�B�ꖳ��̑n����A�b���[�v�𗝘_�I�ɓ˂��l�߁A�n����A�b���[�Ƃ��̑��̔�n������O��I�ɕ��f�����B�u�A�b���[�ȊO�̑S�Ă̂��̂̓A�b���[���n�������v�Ƃ����v�z�́A�C�X�����ȑO�̐�i�������A�b���[���n���������E�̍\�����Ƃ��āA���̉��l�����������B�}�[���[���̓��E�^�Y�B���h�������Ƃ��邱�ƂŁA�u�n����A�b���[�v�̊T�O���M���V�����w��T�T�����y���V���̕����̏�ʂɒu���A�C�X�����Ɛ�i�����̗Z�����߂������̂ł���B

�@�@���������E�^�Y�B���h�́A�A�b���[�̗B�ꐫ��˂��l�߂邱�Ƃɂ���āA�R�[�����̉i�������ے肵���B�X���i�h�́A�R�[�����i�{���̂��̂ł͂Ȃ��A���e�j�́u�A�b���[�̌��t�v�Ƃ��ăA�b���[�Ɠ������i����������ƌ��Ȃ��Ă����B�������A�b���[�{�̈ȊO�̉��҂ɂ��i������F�߂Ȃ����E�^�Y�B���h�́A�R�[�������܂���n�����ł���Ƃ��āA���̌��Ђ�ے肵���B�M���V���N�w�ُ̕؏p�̉e�������_���I�����̉ʂĂɁA�C�X�����I�v�f(�R�[������n�f�B�[�X�̌���)�ւ̔ے�ɂ܂œ��ݍ���ł��܂��A����ɑ��đ����̖@�w�҂▯�O�͌��������������B

�@�@���E�^�Y�B���h�������ɔ������@�w�҂▯�O���d�����Ă����̂��n�f�B�[�X�ł���B�n�f�B�[�X�̓��n���}�h�̓��퐶���̋L�^���܂܂��B���̃n�f�B�[�X�̕Ҏ[���i�݁A���Ђ���n�f�B�[�X�Ҏ[�����s��œǂ܂�邱�Ƃɂ���āA�����̃��X����������I�Ƀ��n���}�h��͕킷��悤�ɂȂ����B����I�ȃC�X�����̎��H�ł���B�n�f�B�[�X�ɏ]�����Ƃ͋`���ł͂Ȃ��A��荂���̃C�X�������H�A�h�i���ƌ��Ȃ��ꂽ�B

�@�@���̂悤�ɓ����C�X�����̎v�z�ł��A���E�^�Y�B���h�͗��_�I�ɃA�b���[�̗B�ꐫ��˂��l�߂邠�܂�A�R�[������n�f�B�[�X�̌��Ђ��ے肵���B���̈���ŁA�@�w�҂▯�O�͕Ҏ[���ꂽ�n�f�B�[�X����A���탌�x���Ń��X�������]���ׂ��K���E���s���`�����Ă������B

�@�@���E�^�Y�B���h�Ɩ@�w�҂̈Ⴂ�͔��ɑ傫���������A���̍��ق̓C�X�����̐M�Ƃ͉����Ƃ������Ɗւ���Ă����B���̖��́A�@�s�ׂƇA���ʂ̂ǂ��炪�M�̊j�ł���̂��Ƃ������̂ł���B�M���s�ׂł���Ȃ�A�U�����邱�Ƃ��ł��邵�A�U�P�҂��h�i�ȐM�҂Ƃ����Ȃ����B�܂����i�ȉ�����`�Ɋׂ�\��������B������X�����̓��ʂ̓A�b���[�݂̂����邱�Ƃ��o����̈�ł���A���̃��X�����͗�������Ȃ��B���ʂ݂̂��d������A���X�������m�̉��̘A�g�⃀�X�����Љ�̋K������܂�\�����������B���E�^�Y�B���h�͍s�ׂł͂Ȃ����ʐ����d������v�z�ł���A�����ɃM���V���N�w�ُ̕؏p�̉e�����āA�l�Ԃ̗������d����������ւ������B�Љ�̋K�������l�Ԃ̎��R���d�������B����Ńn�f�B�[�X���d������@�w�҂͋K�����d������X�������������B

�@�@�}�[���[���́A���E�^�Y�B���h�̍������ɂ���āA��i�����ƃC�X�����̗Z����}�������A�t�ɖ@�w�҂Ɩ��O�̒�R�ɍ����A���E�^�Y�B���h�̍������͎��s�����B���̌�́A�@�w�ҒB���哱���ăC�X�����@�������B�C�X�����@�����������ɂ�āA�T�T�����y���V����M���V���N�w�̉e���͂���܂�A�U���_�J��`�����ɂȂ����B�܂��u�a���҃��n���}�h�̌�p�҂ł���J���t���C�X�����@�̎{�s�҂���ׂ��v�Ƃ����F�������X�����̒��ɐZ�����Ă������B946�N�Ƀu���C�t�����o�O�_�[�h�ɓ��邵�����_�ŁA�A�b�o�[�X���J���t�͎�����r���������A�u�C�X�����@�̎{�s�҂ł���J���t�v�Ƃ����F���ɂ���āA���̌�300�N�ԏ@���I���ЂƂ��đ��������B�A�b�o�[�X�����u�C�X�����@�̎{�s�҂���J���t��������������C�X�����鍑�v�ƂȂ����̂́A�J���t�哱�̃g�b�v�_�E���ł͂Ȃ��A���Ԃ̖@�w�҂𒆐S�Ƃ���{�g���A�b�v�̌`�ł������ƌ�����B

�@�@�����������ɃA�b�o�[�X���J���t�����Ђ��m�����邽�߂ɗ��p�����̂́A�T�T�����y���V���̓`���ł���A���̎��_�ł̓A�b�o�[�X���́u�C�����I�����v�ł������B�������J���t�����������I�ɐ��ނ��Ă���9���I�㔼����10���I�ɂ����āA�C�X�����@�����Ƌ��Ɂu�C�X�����@�̎{�s�҂ł���J���t�v�Ƃ����F�������ԂɐZ������ɂ�āA�u�C�X�����鍑�v�ւƂȂ��Ă������̂ł���B

-

�@�@�J���t�̃i�f�B�[���A�n��������i�r�[�Y�ցA�u�i�f�B�[���̍�@�v

�@�@8���I�㔼�ɑ���ꂽ�o�O�_�[�h�́A�C�����E�C���N�𒆐S�ɖk�A�t���J�A�����A�W�A�ɍL����鍑�̒��S�ƂȂ�A��O�̔ɉh���ւ��Ă����B���X�N�𒆐S�ɕ��|�ɏG�ł��l�X�����A�s��̒����l���i�f�B�[���Ƃ��ċ{��֏��ق��ꂽ�B�J���t�͒N�������̕����Ɣ��C�X�����I�p����m��A�u�[�E�k���[�X���i�f�B�[���Ƃ��A�{��ł̈��������m�̂��Ƃł������B������9���I�㔼�ɓ���A�C�X�����@�w�҂̉e���͂����܂�ƁA�{��ł����������҂�ɊJ�����Ƃ�݂�A�u�J���t�͂�������Ǝ������ށv�悤�ɂȂ����B�{��̎��������������Ă���ƁA�s��̒����l�����N���[�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�i�f�B�[���̐��P�����n�܂����B�n���h�D�[���ƁA���i�b�W���Ƃ�9���I������100�N�ɂ��킽���ăJ���t�̃i�f�B�[���𐢏P���A�{��̋@���ɒʂ���d�v�l���ɂȂ��Ă������B����ɂ���āA10���I�ɂ́A�J���t���������ɉe���͂����������R���������i�f�B�[������荞�����Ǝ��݂��������������B�܂��R�������̋{��́A�A�b�o�[�X���{���͕킵�ċV��𐮂����̂ŁA�i�f�B�[���͌R�������̋{��ŃA�b�o�[�X���{��̏���`����������悤�ɂȂ����B

�@�@�C�X�����@�̐������i�ނɂ�āA�J���t�����ގ����ω����Ă������B�R�[�����ł́u���v�����ނ��Ƃ��ւ��Ă��邪�A���X�����Љ�ł͓��ނ̎������݂����B�u�n�����v�Ɓu�i�r�[�Y�v�ł���B�u�n�����v�͉ʏ`�y���������̂ŁA���ꂪ�n���[���i�@�j�ł��邱�Ƃ́A�@�w�҂͈�v���Ă���B�ʏ`�̒i�K��|�ɂȂ�����n���[���i���@�j�ł���B�u�i�r�[�Y�v�͊����ʕ��i�u�h�E�E�C�`�W�N�E�i�c�����V�j��Ђ������ł���B���e��ň����ԒЂ���Δ��y����B���y��Ԃ�������ɂ����A���@���ۂ����@�w�҂̊Ԃł��ӌ����������B

�@�@�n�f�B�[�X�U���ɂ́A�S�Ă�����������̂͂ǂ�����ʂł��n���[���ƂȂ��Ă���A�n���o���h�ƃ}�[���N�h�́A�i�r�[�Y�����ނ��Ƃ��֎~����B���������̂悤�ȃi�r�[�Y�֎~�_�ɑ��āA9���I�̖@�w�҃C�u���E�N�^�C�o�́A���y��������\��������������ꗥ�֎~����ΐ��������߂Ȃ��Ȃ�A����̓C�X�����ɂ�����Ȃ��Ɣ��_���Ă���B�c��ȃn�f�B�[�X�̒��ɂ́A�n�f�B�[�X�U���ɂ͎��グ���Ă��Ȃ����A���n���}�h�⃀�X������ꐢ�オ�i�r�[�Y������ł����Ƃ������̂�����B�C�u���E�N�^�C�o�͂����̃n�f�B�[�X�����ƂɁA���n���}�h�⃀�X������ꐢ�オ���i�ȉ�����`�ł͂Ȃ��A���R�ɐ����Ă������Ƃ�_�����B�ނ����ɔ��Ă����̂��A���̃��X�����Ɏ����̌h�i�����A�s�[������s�ׂł���B�u�{颂����܂ŐL���A�l�O�ł͐��������܂Ȃ��v�Ƃ����s�ׂ��U�P�ł���ƌ������f���Ă���B���̂悤�ȃC�u���E�N�^�C�o�̗��_�ɂ��A�C�X�����̐M���s�ׂ����ʂ��Ƃ�����肪�ւ���Ă���B�ނ̗��_�ł́A�s�ׂ��d����������ƁA�A�b���[�ł͂Ȃ����̃��X�����̖ڂ��C�ɂ��Čh�i�����A�s�[������悤�ɂȂ�A�܂����̃��X�����ɁA���������܂Ȃ��悤�ȋK���������t���邱�Ƃɂ��Ȃ�B������ړI�Ŕ��y�̐i�i�r�[�Y�����Ƃ��Ă��A2���̃��X�����̖ڌ��،��ňȂ��ė��ł��Ȃ���ق����Ƃ͏o���Ȃ��B���X�����̓��ʂ͂ǂ�Ȗ@�w�҂ł��`�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂�����A�n���[����Ƃ�����Ŕ��y�̐i�i�r�[�Y�����̂��ǂ����́A���X�����l�ƃA�b���[�Ƃ̗̈�ł���A�Ō�̐R���ŃA�b���[���ق����ƂȂ�A�Ƙ_����B���y��Ԃ��悭������Ȃ�����i�r�[�Y���ꗥ�ɋ֎~���邱�Ƃ́A���i����������𑼂̃��X�����ɉ����t���邱�ƂɂȂ�̂ŁA�i�r�[�Y�����ނ��ǂ����͌l�̔��f�Ɉς˂���̂Ƃ���B�K���͑厖�ł��邪�A����͉����t����̂ł͂Ȃ��A���X�����l�������I�Ɏ����̂Ƃ��闧��ł���B

�@�@9���I���Έȍ~�C�X�����@����������A�@�w�h�����ԂɐZ���������A�����Ȗ@�w�҂ł���C�u���E�N�^�C�o�̎咣���番����悤�ɁA�Љ�S�̂����i�ȉ�����`�Ɋׂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�i�r�[�Y�͋��e�͈͂Ƃ��ꂽ�B���̂悤�ȎЉ�̃C�X�������ɍ��킹�āA�J���t���i�f�B�[���ƈ��ގ��́A�n��������i�r�[�Y�ւƕω����Ă������B�܂��i�r�[�Y�����ނ��Ƃ�O��Ƃ�����ŁA�i�f�B�[���̗��z����_����u�i�f�B�[���̍�@�_�v����o�����悤�ɂȂ��Ă������B

�@�@���́u�i�f�B�[���̍�@�_�v�́A�A���r�A��ł�9���I����13���I�܂Ŋe�n�ŏ����L����Ă���B�����̍�i�ł́A�i�r�[�Y���n���[���ł���Ƃ���l�X�̈ӌ����Љ�A�֎~�����ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����C�u���E�N�^�C�o�Ɠ�������ɗ��B�����Β��҂��A������̎x�z�҂ƃi�f�B�[���Ƃ̎������i�ʂɌ�����Ɣᔻ���A���ꂪ�u�i�f�B�[���̍�@�v�����M�������@�ł���Ɩ������Ă����i������B�ǂ̍�i���i�r�[�Y���n���[���̔��e�Ƃ�����ŁA�n���[���ւƊׂ�Ȃ��悤�ɁA�i�r�[�Y��������X�����̎Ќ����ǂ�����ׂ�����_���Ă���B�����e�[�}�́A��l��ł̐H���̍�@�A�i�r�[�Y�����ލ�@�A��b�A�y��̉��t���@�A��l�̍ȏ��ւ̑ԓx�A�`�F�X��o�b�N�M�������̍�@�ȂǁA����ɘj��B�����̍�i����́A�u�i�r�[�Y�����ނ��Ɓv�����X�����̋K�͂̈ꕔ�A������ׂ����{�̈ꕔ�Ƃ��đg�ݍ��܂ꂽ���Ƃ�������B���ꂼ��̍�i�́A���҂�����������ƒn��ɂ�����u���X���������l�v�_�Ƃ��Ă��]���ł���B

�@�܂Ƃ�

�@�܂Ƃ�

�@�@750�N�ɃA�b�o�[�X������������ƁA�E�}�C�����ł̃A���u�ɂ��x�z�̐�����̂���A�C�����n���X�������䓪�����B����ɂ���ăA���u�����ɑ���C���������̗D�z���ւ�V���E�[�r�[���^�����N����A����ɔ��C�X�����ł���U���_�J��`�����������B���̎����̈����ł́A�R�[�����Ŗ��m�ɋւ����Ă���n���������܂�Ă���A�����s�ׂ��Ō�̐R���̔ے�ƂƂ��Ɍ���Ă����B����ɂ́A�T�T�����y���V����M���V���Ȃǂ̑��_���n��ɂ������i�����̓����ɂ���āA��_���I���E�ς��h�炢�����Ƃ��W���Ă����B���̏ɑ��āA�}�[���[�������E�^�Y�B���h�����������邱�Ƃɂ��A�C�X�����Ɛ�i�����Ƃ̗Z����}�������A�@�w�҂Ɩ��O�̒�R�ɂ����č��܂����B���̌�͖��Ԃ̖@�w�҂��哱���āA�n�f�B�[�X�Ҏ[��ʂ��āA���X����������I�ɏ]���ׂ����s�E�K�����`������Ă������B����ɂ��U���_�J��`�͉��ɂȂ��Ă������B�������u�C�X�����̐M�Ƃ͍s�ׂ����ł͂Ȃ��A���X�����l�̓��ʂ��厖�ł���A�����̓��X�����l�ƃA�b���[�̗̈�ł���A���҂����ݍ��ނׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ����v�z�ɂ���āA���i�ȉ�����`�Ɋׂ邱�Ƃ͂Ȃ������B���̂��߁A�X���I�㔼�ɎЉ�̃C�X���������i�s���Ă��A�����̓C�X�����ɉ����`�ŕϗe���Ȃ�����p�����Ă������B���m�ȃn���[���ł���n�����͊��������悤�ɂȂ�A�i�r�[�Y���n�����̑�֕i�Ƃ��Ĉ��܂��悤�ɂȂ����B�������i�r�[�Y�͋ւ����Ȃ��������̂́A��������Ȃ����ݕ��ł������̂ŁA�u�n���[���֊ׂ�Ȃ��悤�Ɉ��ނׂ��v�Ƃ���A�i�f�B�[���̍�@�_���L�����悤�ɂȂ����B�����ł́A�u���X�����Ƃ��Đ��������ݕ��v���Ќ�S�ʂƂƂ��Ɍ���Ă���B�u�i�r�[�Y�����ށv�Ƃ����s�ׂ́A�u�n���[���������v���ڂŘ_��������ɁA���X�����̋K�͂̈ꕔ�ɑg�ݍ��܂��悤�ɂȂ����B���ꂱ�����C�X�������L�̈����ł���B

�@�@�����C�X�������ł́A�E�}�C��������I�X�}�����܂ŁA�n��⎞���ʂ��Ďx�z�҂ɑ��l�ȕ��l�������i�f�B�[���Ƃ��Ď���Ƃ������K�����݂����B�֎����߂��C�X�����x�z�n��ł��̂悤�Ȋ��K���p���������R�́A���ꂪ�C�X�����ɉ����Ɠ��̈����ł��������߂ł���B�����Ă��̃C�X�������L�̈����́A�X���I�����ɋN�������C�X�����@�w�̔��W�Ɛ_�w�_������b�Ƃ����A�b�o�[�X���Љ�̕ϗe�ƂƂ��Ɍ`������Ă��������̂ł���B

�i���ӁF�ڊ@�@�e�V�j

�@�܂Ƃ�

�@�܂Ƃ�